Plan de l'article :

- Le métier, au singulier

- Le métier, contexte technique et technologique

- Le métier à l’épreuve

- Perspectives

Devant la prolifération des nouvelles technologies et réseaux dits sociaux, force est de constater qu’il n’a jamais été aussi simple de partager. De même qu’ils ont su s’immiscer dans les musées, les supports numériques connectés trouvent une place tout aussi privilégiée au sein des ateliers de nombreux peintres, y compris parmi ceux qui s’adonneraient encore aujourd’hui à des pratiques traditionnelles. Si les peintres peuvent ainsi présenter au plus grand nombre, sans délai ni intermédiaire, créations mais également techniques et procédés de réalisation, en parallèle, autant sinon toujours plus d’utilisateurs de ces mêmes réseaux partagent ces tendances. Désormais, ces derniers ne se limitent plus aux seuls commentaires et critiques improvisées des œuvres mais s’essayent directement à ces pratiques picturales de façon autodidacte, en dilettante, imitant les gestes observés par écrans interposés, jusqu’à parfois rendre la frontière poreuse entre l’activité spécialisée et celle récréative.

Ces nouveaux moyens de partage et de diffusion de masse seraient‑ils le terreau fertile qui permettrait de faire renaître quelques pratiques oubliées, souvent déconsidérées ? Plus généralement, faudrait‑il leur reconnaître un réel potentiel de démocratisation de l’art, qui permettrait ensuite à chacun de se saisir de matériaux et d’outils en vue d’exprimer pleinement sa propre créativité ? À moins qu’en autorisant sinon favorisant les ardeurs ambitieuses de chacun dans une expression artistique de masse, ces nouvelles activités ne conduisent qu’à des reproductions et répétitions stériles ; auquel cas, le métier du peintre se trouverait désinvesti, mais en revanche, et de façon inédite, détourné sous forme de pratique ludique et divertissante, sinon spontanée, libérée de toute contrainte.

En esquissant le point de rencontre de plusieurs interrogations sous‑jacentes qui permettent de ne pas envisager ces occupations comme isolées de tout contexte, ces premières hypothèses invitent à les examiner en considérant le milieu et les dynamiques qui les sous‑tendent, et dont elles sembleraient davantage être l’extension. Entre réinvestissement plausible des savoir‑faire et proposition inédite de consommables présentés sous l’appât du divertissement et du ludique, il s’agira de se demander si, par la visibilité accordée par et à ces réseaux, ces moyens de diffusion pourraient permettre de renouer avec le métier du peintre ; ou si, en reposant sur de tout autres enjeux, ceux‑ci ne confirmeraient pas plutôt sa décadence – l’emploi de ce terme traduisant, sans acception dépréciative dans ce contexte, le processus de perte des conditions de possibilités de la peinture comme technique, en se référant au métier du peintre (savoir‑faire), et non au métier de peintre (statut social).

Après avoir défini la notion de métier et restitué les débats critiques dont elle a pu faire l’objet, c’est au moyen d’une grille d’analyse et d’un corpus théorique technocritiques que sera discuté le recours contemporain aux réseaux numériques dans la promotion de procédés de création, considérant outre le contexte technique d’une exécution picturale, le contexte technologique de sa présentation – plus particulièrement, avec l’exemple d’Instagram. Suite à quoi, le métier du peintre qui peut potentiellement y être représenté sera mis à l’épreuve au moyen de quelques exemples de réalisations techniques propres à la pratique du métier, en vue d’interroger à la fois la place pouvant être accordée à ses savoir‑faire et les conséquences de sa mise en scène. Puisqu’elles modèlent une figure contemporaine du dilettante, ces nouvelles activités de diffusion et de partage de contenus observées permettront de se demander si, en dépit de l’engouement qu’elles suscitent, celles‑ci ne contribueraient pas à l’effacement progressif de toute discipline, et dans le cas étudié, tant celle qu’est la peinture, que celle qu’impose la peinture.

Le métier, au singulier

Du métier. Mais de quel métier parle‑t‑on ? Comme le notait Lévi‑Strauss dans un article resté fameux, publié dans Le Débat : « Pour faire un peintre, il faut beaucoup de science et beaucoup de fraîcheur[1]. » Reconnaissant par science la maîtrise des moyens techniques, la connaissance et l’habileté engagées par le peintre dans son art, l’anthropologue présentait son activité comme indissociable d’un savoir qui précède l’exécution de l’œuvre et qui contribue à l’acquisition du métier, savoir qui est « fait de recettes, de formules, de procédés, d’exercice manuel aussi, dont l’apprentissage théorique et pratique exigeait des années[2] ». Mais dans un même temps, ce texte allait donner lieu à des réponses et prises de position divergentes sur ce qu’est le métier, alors perdu ou prétendument perdu, et ce dernier semblait progressivement ne plus désigner que les artifices auquel le peintre avait recours ou non sur sa toile, se limitant aux expressions et procédés plastiques relevant davantage de la « patte » et de la « touche » plutôt qu’aux propriétés intrinsèques des matériaux, à leur connaissance et à leur bon emploi. Déplaçant finalement le débat sur des questions de style et d’expression, les différentes contributions qui se sont succédé dans les tribunes de la revue, rythmant plusieurs numéros, réduisaient presque essentiellement le métier à des considérations formelles et stylistiques, excluant toute référence au savoir‑faire manuel[3]. Ainsi Pierre Soulages, peu après la publication du texte de Lévi‑Strauss, rétorquait‑il que le métier auquel faisait allusion celui‑ci, idéalisé, « métier mort qui porte en lui la répétition dans le vide et l’ennui[4] », se référait à une « forme d’artisanat correspondant à un art pictural sclérosé », et que les « artisanats qui disparaissent et qui correspondent à des époques [...] font souvent naître des regrets passéistes, des nostalgies, joints à des désirs de fuite du présent[5] ».

Mais peut‑on résolument faire abstraction de la part artisanale commune que requiert la peinture, lorsque certaines pratiques ont été pendant des siècles toujours autant renouvelées, en raison de vertus non démenties ? Et parmi ces pratiques, celle de l’enduction, qui réunit encollage et imprimeure, parfois nommée enduisage[6]. Pierre Garcia, dans une contribution parue un peu plus de dix ans après la polémique introduite par l’article de Lévi‑Strauss, reviendra sur l’aspect technique du métier et son patrimoine oublié ; mentionnant plus particulièrement le procédé de l’encollage, largement répandu à travers l’histoire de la peinture, il signalera comment celui‑ci a subitement été désinvesti par la modernité au profit de combinaisons plus ou moins hasardeuses, aux résultats incertains sinon malheureux[7]. Pour faire également référence à des travaux plus récents, sans se concentrer exclusivement sur les contributions du Débat[8], l’on peut en outre mentionner les recherches de Patrice de Pracontal. Près de trente ans après l’introduction de cette même polémique, ce dernier partagera des observations similaires dans un ouvrage conséquent ayant pour titre Lumière, matière et pigments[9], tout en développant par ailleurs une partie entièrement consacrée à la question : « Matière & Métier[10] ».

Cependant, ces débats questionnant le métier et son discuté déclin n’étaient pas nouveaux, et les réflexions sur le sujet apparurent dès l’essor de l’industrie :

Pendant long‑temps (sic), les peintres préparèrent ou firent préparer sous leurs yeux les couleurs, les huiles et les vernis qu’ils employaient. Les élèves étaient chargés de ce soin : c’est par là que commençait leur apprentissage ; de sorte qu’avant de manier le pinceau, ils étaient déjà instruits de ce qu’il convient de faire pour rendre la peinture durable. Dans la suite, ces détails devinrent exclusivement l’occupation des marchands, qui songèrent bien plus à leur profit qu’à la conservation des tableaux. Les peintres, n’apprêtant plus eux‑mêmes leurs couleurs, ne furent plus en état de distinguer les bonnes d’avec les mauvaises, et les employèrent sans choix, telles qu’ils les avaient achetées. [...] Telles sont les principales causes auxquelles il faut attribuer la prompte altération de la plupart des tableaux du siècle dernier ; mais comme c’est à cette époque que l’art était parvenu dans notre École au degré le plus bas de sa décadence, ce ne serait pas pour les amis des arts un sujet de regret, si les tableaux de Boucher et de quelques autres peintres fort célèbres dans ce temps ne parvenaient pas à la fin de ce siècle[11].

À mi‑chemin, dans une lettre de 1910 adressée par Auguste Renoir à Henry Mottez, qui rééditait Le Livre de l’art de Cennino Cennini – aujourd’hui encore considéré comme un traité de référence –, le peintre nuançait ainsi : « S’il faut, en effet, se garder de demeurer figés dans les formes dont nous avons hérité, il ne faut pas non plus, par amour du progrès, prétendre se détacher complètement des siècles qui nous ont précédés[12]. » Et du métier qui était auparavant le soubassement de tout art, de celui du menuisier, du faïencier, du ferronnier comme de celui du peintre, Renoir poursuivait en mentionnant que singulièrement pour ce dernier, « personne ne p[ouvait] plus nous l’apprendre depuis que nous nous [étions] émancipés des traditions[13]. » Loin de faire référence à de quelconques traditions stylistiques, l’accent était mis sur les traditions techniques, le métier ainsi défini comme la connaissance d’un ensemble de savoir‑faire grâce auxquels les peintres assuraient à leurs œuvres les meilleures propriétés, telles la stabilité, l’isolation et l’adhérence des couches picturales, qu’ils savaient exploiter et garantir à partir des matériaux et de leur transformation, tout en en prévenant les éventuelles défectuosités.

Définir alors le métier a posteriori comme l’activité du peintre qui s’emploie seulement à l’ordonnance de son tableau, en supprimant le préliminaire artisanal qu’il comporte, donne lieu à un raccourci qui éclipse toutes les réalisations préparatoires qui assurent la tenue de l’œuvre. La peinture n’est‑elle en somme que « la forme, la couleur, la composition, le style[14] » ? À n’en point douter, si l’on entend par « peinture » l’œuvre, la représentation picturale de la surface peinte. Mais si l’on entend par « peinture » l’activité, l’emploi et l’usage de la matière picturale, il ne saurait guère être question que de cela, à moins d’arguer définitivement en faveur d’une perte du métier. Si les choix formels et esthétiques du peintre ne peuvent être dissociés de son entreprise picturale, ils ne s’y déploient que dans ce qui lui confère un caractère artistique ; mais les intentions du peintre ne pourront que mieux s’y épancher une fois la peinture appréhendée à partir de ses caractéristiques techniques, autrement dit, pour citer Nicolas Wacker, à partir du matériau brut[15], cette connaissance théorique et pratique fondant véritablement le savoir‑faire qui participe du métier. En somme, ce que soulignait déjà le peintre Louis Anquetin il y a un siècle, de façon on ne peut plus concise : « Pas d’art sans métier[16]. »

Pourtant, aux règles et contraintes de ce métier artisanal, Pierre Soulages opposait, tout en la défendant avec feu, « la liberté d’une pratique », celle‑là même qui serait gage pour les peintres de la découverte d’« une peinture qui correspond à leur vérité[17] ». Mais une telle affirmation laisse à penser que les règles et contraintes du métier auraient été partiales. Leur respect a‑t‑il jamais contraint toute liberté ? Citons à nouveau Renoir : « L’apprentissage sévère imposé aux jeunes peintres n’empêcha jamais leur originalité d’éclore[18]. » Et si pour Anquetin « l’art est la façon supérieure de pratiquer un métier », métier que le peintre fait sien, rappelons « [qu’]il n’y a jamais eu d’artiste qui ne fut artisan[19]. » Ainsi, comme le souligne Pierre Garcia dans Le Métier du peintre[20], une somme réunissant de nombreuses descriptions de gestes, formules, méthodes et procédés techniques, c’est davantage par une solide connaissance de son métier que le peintre pourra, selon ses projets, mener à bien sa peinture, qui lui offrira d’autant plus de liberté qu’il saura l’appliquer, la travailler et l’associer à tout ce qui lui plaira :

C’est se tromper que de penser que le métier peut en quoi que ce soit restreindre la liberté de travail des peintres : c’est la matière que le métier prétend diriger, ce n’est jamais le peintre. Le métier ne commande la matière que pour mieux libérer les peintres. Et c’est le métier, et lui seul, qui peut assurer au peintre la maîtrise de ses matériaux, c’est à dire une véritable liberté de création[21].

Un peintre peut, par exemple, vouloir travailler sur une préparation qu’il désire souple, blanche, lisse. Pour obtenir ce résultat, il lui faudra à la fois connaître les propriétés des constituants de sa préparation, leurs réactions vis‑à‑vis de son support, comment les choisir et les marier au mieux, à quels gestes de mise en œuvre avoir recours, etc. Qu’une seule pièce manque à cet ensemble de connaissance et le résultat de son travail lui échappera[22].

N’a‑t‑on pas besoin d’apprendre, que ce soit selon l’approche théorique ou l’approche expérimentale, que le jaune et le rouge mêlés ensemble donneront suivant la synthèse soustractive un ton orangé, avant même de pouvoir en reproduire un sur sa palette ? À moins de se convaincre de ne pas en avoir l’utilité, se passant dudit ton orangé, voire de toute couleur sinon de palette, au nom de la liberté de création.

Le métier, contexte technique et technologique

Passées ces précisions, si l’on peut ainsi constater que des lacunes sur la connaissance de certaines techniques ont conduit par définition comme en pratique à quelques errements, plusieurs études et ouvrages ont sérieusement contribué à redécouvrir le métier du peintre, ou, tout du moins, se sont efforcés de s’en rapprocher le plus fidèlement possible[23]. Se gardant toutefois d’une prétention à le faire revivre tel qu’il fut, ce qui serait pour l’heure bien impossible puisque son existence était également liée à d’autres formes d’organisations sociales[24], ces recueils permettent d’en présenter les pratiques et principes matériels fondamentaux, invitant à leur réappropriation, tout en proposant un socle sur lequel bâtir une pratique contemporaine de la peinture qui n’évacue pas les problématiques techniques et mécaniques de l’œuvre[25]. Le métier n’étant alors pas irrémédiablement perdu puisque sa résurgence reste possible ne serait‑ce qu’à partir de ces traces écrites, ne pourrions‑nous pas nous proposer comme tâche de le réinvestir ?

Jacques Ellul, un des grands penseurs de la Technique[26], y répondait sans détours : « Du métier ? du métier artisanal ? mais pour faire quoi ? et produire une œuvre en des années quand la machine en produit des séries ? et l’ordinateur des milliers de compositions originales[27] ! » – notons par ailleurs l’amphibolie de la phrase, qui traduit une ambivalence soulignant la capacité de la machine à reproduire des œuvres comme sa capacité à produire des « œuvres » tout court[28]. En soutenant la corrélation qu’il y avait entre la perte du métier et la perte de sens propre à une société soumise au système technicien[29], l’auteur a mis en avant les dégradations technique, symbolique et sémantique de l’œuvre à partir d’une réflexion sur la totalité que représente la Technique, qui se manifeste au travers de toutes les activités et disciplines investies par l’être humain selon un même processus technicien. Et l’art n’était pas moins concerné[30]. Quel intérêt pouvait alors encore être accordé à une réalisation artisanale, technique, dont les caractéristiques se situaient aux antipodes de celles de la Technique ? Lesquelles sont la rationalité, l’artificialité, l’automatisme, l’auto‑accroissement, l’unicité (au sens d’un ensemble insécable), l’entraînement des techniques (chacune annonçant la suivante, elle‑même nécessairement introduite par celle qui la précède), l’universalisme (et par là même l’uniformisation) et l’autonomie[31]. Pourtant, Ellul remarquait en parallèle le regain d’intérêt dont bénéficiaient le métier et la peinture figurative « au moment précis où se produi[sait] une réhabilitation de l’artisanat, où se pos[ait] la question de la validité, de la légitimité, de la durabilité de cette société technoindustrielle[32] ». Quarante ans plus tard, cet intérêt renouvelé s’est‑il confirmé, voire pérennisé ? Qu’en reste‑t‑il ?

En octobre 2010, l’application Instagram était lancée[33]. Près de onze ans après, le 21 septembre 2021, on relève 19 509 903 publications pour le mot‑clé « oilpainting », 208 799 pour celui de « peinturealhuile » et 2 300 454 pour le plus généraliste « artisanat » ; le jour suivant, pour ces mêmes termes, respectivement 19 516 204, 208 878 et 2 301 666 publications. Et du « métier » ? 43 494. Du « métierartisanal » ? 341. Rien de comparable à l’anglais « crafts », qui en réunit 13 040 579. Mais si l’on expliquait l’importance de ces chiffres seulement par la décennie qui sépare l’actuelle concentration de contenus des premiers téléchargements de l’application, ce serait sous‑estimer leur croissance vertigineuse. Une même ampleur peut être constatée sur des observations de plus courtes durées, toute proportion gardée. Pour ne reprendre que l’exemple du mot‑clé le plus alimenté parmi ceux cités, l’étiquette « oilpainting » présentait ainsi, seulement douze heures après la première observation, 6 301 nouvelles publications, auxquelles s’ajouteront 81 240 autres une semaine plus tard et 254 146 le mois suivant, regroupant le 23 octobre de la même année un total de 19 851 590 publications[34]. Cependant, cette concentration de publications, aussi hétérogènes soient‑elles[35], semblerait à première vue être le signe d’un intérêt pour la peinture à l’huile et, plus généralement, pour les formes de métiers et de créations artisanales, si l’on prend non pas « à la lettre » mais « au chiffre » ces relevés, avant de s’attarder plus longuement sur leurs contenus. Bien que cet attrait, en se manifestant de la sorte, s’éloignerait de la remise en question de la société technoindustrielle, celle‑là même qu’Ellul associait à l’attention portée aux pratiques traditionnelles, l’époque qui nous est contemporaine ne permettrait‑elle pas, malgré tout, avec l’avènement de la technologie et une éventuelle conciliation avec des expressions artisanales, de susciter un renouveau du métier et une transmission au plus grand nombre ? Puisqu’une part conséquente de la création contemporaine y trouve refuge, pour des causes, raisons et fins diverses[36].

Si la question mérite d’être posée avant même de discuter de la pertinence d’un tel projet, c’est que la présence toujours plus croissante d’artistes et de peintres sur ces plateformes concourt à une concentration toujours plus massive de contenus et de diffusions, relayant, sur ces mêmes réseaux, des œuvres et pratiques avec un nombre toujours plus conséquent d’utilisateurs qui en sont friands. Ce faisant, le phénomène permet de reconsidérer la figure de l’amateur. Avec l’essor des nouvelles technologies et le perfectionnement des réseaux informatiques, de nombreux supports sur la toile numérique et virtuelle ont été investis, aussi bien par des amateurs que par des plus confirmés, afin de partager tous types de pratiques artistiques. Et en les commentant, les critiquant, les appréciant et, surtout, en en dévoilant même les procédés de fabrication, ceux‑ci invitent chaque internaute à s’y essayer en les reproduisant chez eux, conduisant à une multiplication foisonnante de tutoriels[37]. Alors, démocratisation ?

En prenant l’exemple de l’art vidéo, Gilles Lipovetsky et Jean Serroy notaient comment, avec l’accès facilité pour une partie de la population à ces réseaux, écrans et outils numériques, des expressions artistiques auparavant considérées comme avant‑gardistes, réservées aux initiés, se sont progressivement transformées en expressions artistiques de masse, soit un art de tous et pour tous, auquel on allait bientôt ajouter un par tous[38]. Dans une réflexion plus générale, les deux auteurs reviendront ensuite sur les phénomènes de démocratisation de l’art et, surtout, des pratiques artistiques, que chacun pouvait s’attribuer et revendiquer au moment où s’instaurait une nouvelle ère, celle du capitalisme artiste :

Loin de la vision traditionnelle du consommateur passif, chacun de plus en plus se veut créateur, joue de la musique, fait de la photo, pratique la danse, s’adonne à la peinture, participe à une chorale, suit des cours de théâtre, s’exerce à la gastronomie, écrit ses souvenirs, tient un blog. [...] Si le capitalisme artiste produit une consommation culturelle de masse, il favorise également la poussée des ambitions expressives individuelles. L’artiste, désormais, ce n’est plus l’autre : dans mes rêves et un peu au quotidien, c’est moi [39].

Mais peut‑on pour autant décemment parler de démocratisation, d’un art de tous, pour tous, par tous – les réfractaires aux nouvelles technologies n’ont qu’à passer leur chemin, ceux ne pouvant pas même y accéder le feront de fait –, lorsque le soubassement d’un tel phénomène repose moins sur des ambitions philanthropiques que sur le développement de l’économie comme fin en soi ? Puisque ce capitalisme artiste n’est qu’une application du capitalisme industriel au culturel, mêlant distraction, divertissement, spectacularisation et commercialisation. Somme toute, il reconduit sinon intensifie des dynamiques guère nouvelles en « exploitant rationnellement et de manière généralisée les dimensions esthétiques‑imaginaires‑émotionnelles à des fins de profit et de conquête du marché[40]. » Autrement dit, le capitalisme artiste

se donne comme le système où l’innovation créative tend à se généraliser, s’infiltrant dans un nombre croissant d’autres sphères. Transformant l’univers de la production par hybridation esthétique, il remodèle en même temps la sphère des loisirs, de la culture et de l’art lui‑même. [...] Le capitalisme artiste est ce système qui produit à grande échelle des biens et des services à finalité commerciale mais chargés d’une composante esthétique‑émotionnelle, qui utilise la créativité artistique en vue de la stimulation de la consommation marchande et du divertissement de masse[41].

Reprenons l’exemple des réseaux de communications et de leurs publications toujours plus croissantes. Il n’est qu’à constater comment ces dernières, quel que soit leur genre, servent de vitrine à tous types de produits commercialisables, relayés par des publicités intercalées entre chaque contenu, lorsqu’ils ne sont pas directement intégrés aux contenus eux‑mêmes, sous forme de pastilles sur lesquelles cliquer pour, sans délai, acquérir l’objet promu[42]. Si l’on peut toutefois reconnaître que, comme face à toute publicité, le consommateur potentiel peut ne pas céder devant ces sollicitations – de plus en plus invasives sinon intrusives –, cet aspect permet néanmoins de se questionner sur la nature réelle de ce type de plateformes, qui semblent davantage raviver une logique marchande : du « post » au « spot », il ne suffit que d’un renversement de lettres[43]. Et si cela relève de l’évidence pour les profils et les comptes ayant le plus de visibilité, ceux qui seront convoités par les publicitaires et annonceurs pour leur potentiel de diffusion et de transmission efficace, cela n’en reste pas moins valable pour les profils émergents, qui se perdent dans une quête de sponsors et autres moyens d’accroître la leur, tous deux se soutenant mutuellement. Quant aux utilisateurs ordinaires, ceux‑ci seront noyés dans la masse, une masse aussi abstraite et étourdissante que le chiffre des publications précédemment mentionnées, bien qu’ils participent de ce réseau en accroissant toujours plus la popularité de telle chose ou de telle autre à coup de partages, de commentaires, d’interactions et de diffusions massives, au prix de la collecte et de la (re)vente de leurs données personnelles. Au moment où chacun s’exprime et se met en scène, où chacun veut s’exprimer et veut se mettre en scène, le capitalisme artiste déborde des traditionnelles industries culturelles déjà analysées et critiquées par l’École de Francfort[44], en conduisant ces nouvelles plateformes et réseaux de communication à s’y associer pleinement tout en les enrichissant, tant en matière de définition qu’économiquement parlant. Jusque dans les activités devenues les plus banales, le capitalisme artiste se répercute en introduisant « un cycle nouveau marqué par une dé‑différenciation des sphères économiques et esthétiques » qui estompe toute distinction entre « le divertissement et le culturel, le commercial et le créatif[45] ».

Mais outre la remise en jeu de l’exploitation économique, reste encore à interroger l’exploitation technologique qu’assoient ces nouvelles pratiques, le plus souvent atténuée par l’idée plutôt répandue d’une neutralité de la technologie – bien qu’illusoire [46]. Somme toute, il ne tiendrait qu’à l’utilisateur d’en faire un bon ou un mauvais usage, et l’on pourrait rétorquer que ces plateformes permettent à une grande partie de leurs utilisateurs d’avoir accès à des démonstrations dévoilant les procédés d’un métier qu’elles contribueraient à remettre en avant. Mais la concentration massive déjà évoquée précédemment, qui permettrait a priori d’entrevoir le renouveau d’un métier, ne confirmerait‑elle pas plutôt la décadence de ce dernier en conduisant désormais la création à n’être qu’une suite de visuels interchangeables qui s’offrent comme consommables ? Ne change‑t‑on pas de façon presque irréversible les rapports entretenus non seulement avec les œuvres, mais également avec leurs procédés de réalisation, aussitôt qu’on les instrumentalise sous cette forme ? Et ce, que l’on se positionne du côté du peintre comme du côté de l’amateur qui s’essayerait à la pratique picturale, à moins que tous deux ne deviennent à terme une seule et même personne.

Le métier à l’épreuve

Admettons qu’il soit permis de faire abstraction de la quantité astronomique des publications s’ajoutant chaque jour sur les plateformes et réseaux dits sociaux et d’en isoler les plus pertinentes. Il serait néanmoins difficile de pouvoir entrevoir le renouveau du métier du peintre, quand bien même les pratiques qui en sont le fondement seraient présentées, illustrées et décrites avec attention et la plus grande des précisions, et reproduites de la même façon par un utilisateur de ces réseaux de l’autre côté de l’écran. Et afin de discuter cet aspect, l’on peut mettre à l’épreuve ces contenus, qui sont tantôt constitués d’images, tantôt alimentés par des vidéos, des live et autres mises en scènes du peintre à l’œuvre, en reprenant le principe d’une suite de visuels représentatifs d’une certaine pratique, de manière à se demander quelle place pour le métier pourrait véritablement y être accordée. Pour ce faire, en nous appuyant sur une pratique personnelle de la peinture liée au corpus théorique technocritique [47], et qui à son tour formule sa propre réappropriation du métier [48], reprenons l’exemple des procédés de l’encollage et de l’enduction déjà mentionnés dans cet écrit, savoir‑faire constitutifs du métier de peintre, et supposons que soit donné à voir une suite d’illustrations de ces différentes réalisations comme ci‑après.

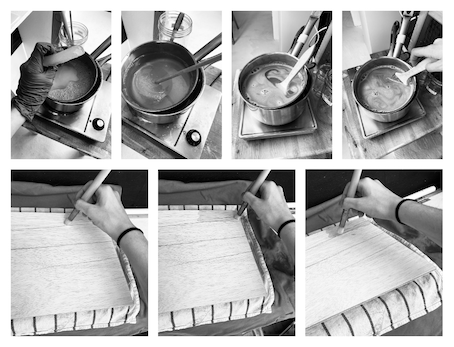

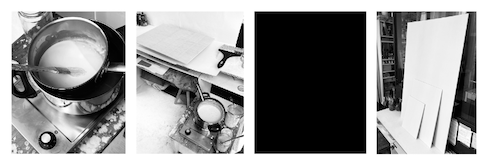

Planche 1 : Préparation d’une colle de peau

Dosages et pesées la veille de poudre de résidus organiques – Mise à tremper durant une nuit – Colle gorgée d’eau – Installation et mise en place des outils afin de réaliser les encollages.

Supposons que ces illustrations soient appuyées de descriptions aussi détaillées que possible au moyen de légendes les accompagnant, et qu’en parallèle, des vidéos soient même ajoutées afin de montrer plus explicitement comment l’on doit procéder afin de réaliser, dans cet exemple, une colle de peau qui permettra d’encoller un support. Nous aurons donc à disposition, dans le meilleur des cas, de multiples informations, à la fois précises et accessibles au plus grand nombre. Celles‑ci devraient ainsi permettre à n’importe quel utilisateur accédant à cette mise en scène de reproduire de son côté gestes et procédés, réinvestissant de telles pratiques artisanales.

Planche 2 : Exécution d’un premier encollage

Liquéfaction de la gélatine avec la solution de la veille au bain‑marie – Première application à chaud en tapotant sur le support à l’aide d’une brosse type brosse à mixtion [49].

Planche 3 : Exécution d’un second encollage

Répétition des opérations avec une autre colle – Seconde application au spalter.

Une fois opérés ces premiers encollages, que l’on aura pris soin de détailler avec le plus d’éléments utiles à son exécution, depuis la composition des solutions et la façon de réchauffer les colles au bain‑marie jusqu’au moyen d’appliquer ces dernières sur le support, pourra s’ensuivre l’enduction, que l’on présentera de la même manière, de la façon la plus claire possible.

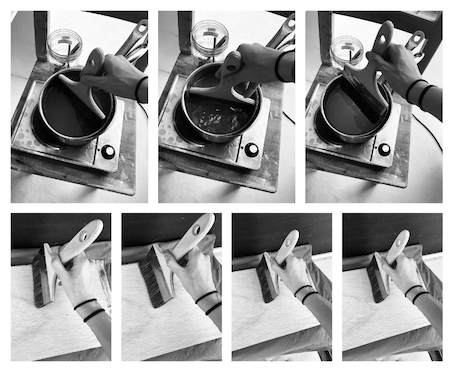

Planche 4 : Préparation d’un enduit

Pesée d’un blanc crayeux – Tamisage – Préparation d’autant de contenants‑contenus que d’applications sur le support devront être effectuées – Délaiement à chaud avec une colle de peau.

Et ainsi de suite pour toutes les opérations préparatoires qui assureront la stabilité d’une peinture, et qui n’auront plus qu’à être reproduites par l’utilisateur si un souci de sa tenue est retrouvé, ou si l’engouement pour les formes d’artisanat l’emporte sur le reste – quoique cet engouement conduise parfois à des postures superficielles sinon incohérentes [50].

Planche 5 : Application de l’enduit

Filtrage répété de l’enduit – Enduisage [51] et ponçage – Différents panneaux enduits.

Bien qu’ils aient pu se présenter avec autant d’informations utiles à chaque geste, et que toutes les étapes et principes aient été explicités avec des descriptions précises, peut‑on pour autant en conclure que ces images et contenus dynamiques suffiraient seulement à partager les élémentaires d’une pratique renouant avec le métier ?

Peut‑être, si ces mêmes animations duraient plus de douze heures sans interruption, afin de rendre compte de certains procédés qui nécessitent des exécutions occupant des journées entières sans discontinuité ; peut‑être également, si ces mises en scène se répétaient par intervalles plus ou moins réguliers au cours de plusieurs mois dans l’année, tout en survenant après de nombreux essais fructueux comme infructueux ayant conduits à la maîtrise que l’on se permettrait finalement de présenter par le biais de ces contenus – ce qui ne demanderait au préalable pas moins de quelques années ; peut‑être aussi, si de telles applications nous permettaient de partager simultanément l’équivalent de dizaines de pages descriptives, en supposant la lecture attentive qui en serait faite par l’utilisateur avant même qu’il ne s’emploie à la réalisation de ces démonstrations étudiées ; et enfin, peut‑être également, si ce dernier acceptait, outre le fait qu’il devrait lui‑même s’astreindre à de nombreux essais et répétitions avant d’acquérir toute maîtrise, le fait qu’il devrait se munir d’un objet technologique et d’une connexion internet avant tout autre chose afin d’y accéder. Mais à cette même question de savoir si la visualisation de ces contenus pourrait proposer un support favorisant un potentiel renouveau du métier, l’on peut tout autrement répondre : peut‑être un peu moins, dès que l’on constate en parallèle que ces mises en scène ne permettraient en définitive à celui qui les a visualisées que d’imiter ces exécutions sans avoir le recul nécessaire pour se les approprier pleinement, puisqu’on ne pourrait que lui présenter les bribes d’une technique que nous aurions nous‑même forgée à partir d’une réappropriation préalable, ce qui aurait plutôt pour conséquence de conduire ce même utilisateur à l’investir de son côté de façon fragmentaire ; et, peut‑être encore moins, si l’on remarque que ces supports ne permettraient finalement que de présenter partiellement ces procédés et manipulations, en les réduisant à des images et autres contenus qui ne pourraient rendre compte de particularités, comme certains aspects visuels et sonores qui ne peuvent être reproduits fidèlement par le numérique, ou encore certaines odeurs caractéristiques qui ne peuvent quant à elles pas être reproduites du tout, de même que les sensations tactiles que l’utilisateur percevrait en se confrontant à la matière que l’on manipule sur ces visuels, et qui n’est pour lui à l’écran qu’observée.

Somme toute, le partage et la diffusion de telles mises en scènes sur ces plateformes numériques et réseaux dits sociaux, aussi caractéristiques et aussi riches de préci(eu)ses descriptions qu’elles puissent être, ne pourront diffuser qu’une illustration incertaine du métier et de ses principes techniques. Par conséquent, ceux‑ci ne peuvent proposer un soubassement permettant de les réinvestir, et encore moins se substituer à un apprentissage appliqué dans le cadre d’une transmission directe. C’est pourquoi cette présentation via des dispositifs interactifs et numériques ne permettrait pas davantage le renouveau d’un métier dès lors que ce dernier n’est pas réellement investi, ce qui ne peut se faire que par la pratique assidue et l’instauration renouvelée d’une discipline plutôt que par la reproduction mécanique de gestes et de réalisations observés sur ces supports. D’autant plus qu’un tel projet ne peut qu’être compromis en considérant le principe même d’instantanéité de ces plateformes, qui se distingue en cela du temps long requis par tout apprentissage.

Au métier perdu ou prétendument perdu qui agitait les débats de la fin du siècle dernier, nous pourrions poursuivre aujourd’hui en mentionnant sur ces applications un métier prétendument réinvesti. Puisque ce « métier » exposé sur la toile numérique, simultanément dénaturé par celle‑ci, reprendrait davantage l’habit technicien en déclinant l’ensemble des techniques et savoir‑faire en une suite d’opérations qui n’attache que peu d’importance à l’attention, à la patience, à la persévérance et aux recherches qu’elles requièrent, ces aspects indispensables à la pratique du métier étant incompatibles avec la présentation immédiate, structurée, délimitée et déterminée par les supports technologiques mêmes sur lesquels se présentent ces contenus. Mais c’est le modèle standardisé et l’idéologie techno‑logique qui s’y découvrent, ceux‑là mêmes qui affectent les rapports humains et l’ensemble de nos activités en donnant la primauté à l’appareil technologique dans toute production, puisque ce dernier devient la source de création, d’inspiration et, de façon illusoire, le lieu d’un partage et d’une transmission du « métier », alors compris comme cet enchaînement habile d’opérations appréhendé devant l’écran. Néanmoins, sur ce dernier point, et seulement sur ce dernier, ceci pourrait encore être soutenu si, comme dans notre exemple hypothétique, ces contenus présentaient réellement des procédés ayant trait à la pratique du métier. Or, ce qui peut davantage être observé sur ces réseaux, ce sont plutôt des tutoriels dévoilant des réalisations et activités attrayantes lorsqu’elles ne sont pas seulement distrayantes, conduisant à la prévalence de certains procédés sur d’autres, moins liés à des exécutions véritablement techniques qu’à des astuces, effets stylistiques et pratiques créatives et ludiques [52]. Ceci lorsque l’activité la plus ludique en jeu n’est pas avant tout l’interaction proposée sur ces plateformes, qui concurrence le seul attrait pour des mises en scènes qui tendent davantage à esthétiser des pratiques plutôt qu’à en dévoiler leurs nécessités techniques, tout en contribuant à l’engouement pour les animations séduisantes et envoûtantes de certaines démonstrations, au détriment de toute instruction [53].

Ce qui mène en définitive à se demander si les utilisateurs de telles plateformes, enlisés dans l’instantanéité de ces interactions, successivement producteurs et consommateurs de contenus, ne seraient finalement pas davantage amateurs d’écrans que de tout autre chose, et ce, peut‑être à défaut de tout autre chose.

Perspectives

De la disparition du métier du peintre, troqué contre une décadence que l’on a pu sans mal expliquer par les profondes mutations engendrées par l’industrialisation, avait résulté une profonde mutation de l’art de la peinture, tant dans sa pratique que dans son appréhension, délaissant les recherches sur l’emploi, sur les manipulations et transformations des matériaux. Progressivement, la peinture n’a plus été décrite et conçue que comme un jeu d’association de couleurs et d’effets sur le subjectile, faisant l’impasse sur tout ce qui permettait cependant ces derniers par essence. Le métier désormais confondu avec ces seules considérations formelles et stylistiques, le motif de créativité est venu supplanter tout impératif de maîtrise des moyens techniques, qui décuplait pourtant les possibilités plastiques ; et ce qui avait finalement été défendu comme un horizon de liberté a contraint tout peintre en devenir à se borner aux limites de l’amateurisme, puisque, comme le notait avec justesse Mumford :

le fait d’accorder une importance excessive aux instants créatifs dans l’art, la tendance à évoquer la création artistique comme un long moment de spontanéité et de passion, ne comportant ni dur labeur, ni effort pénible, ni maîtrise constante de la technique, est l’un des signes les plus sûrs d’ignorance et d’amateurisme [54].

Quitte à tendre au paradoxe, comme le relevait Valéry, en notant quant à lui les relâchements observés dans les pratiques artistiques désormais délestées de leurs contraintes techniques :

comment ne pas observer autour de nous que la recherche de la perfection de l’exécution et de la précision dans les moyens, le soin exquis des préparations, la certitude et le délié dans les actes, le souci de ne rien laisser au hasard ou à l’abandon, – toutes ces attentions qui distinguent l’artiste d’un homme qui s’amuse avec des pinceaux, – sont non seulement négligées, mais regardées par plus d’un comme au‑dessous de leur génie ? Et quel paradoxe qu’une époque dont la vie même est soumise à la détermination exacte de bien des nombres, dont la science et l’industrie exigent l’emploi d’appareil des plus délicats, l’observance de précautions minutieuses, souffre, dans la « technique » des arts, de tels relâchements, et semble se complaire aux jeux de l’insuffisance et aux hardiesses de la facilité [55] !

Néanmoins, bien que l’idée d’un quelconque métier ait été progressivement consumée par l’industrialisation et son idéologie, certains peintres ont œuvré à en ranimer les dernières réminiscences et en ont laissé, outre leurs peintures qui en sont le témoin, plusieurs ouvrages. Pour autant, il ne s’agirait pas de les privilégier aveuglément par rapport aux plateformes numériques, puisqu’ils ne permettraient pas plus que ces dernières de le réinvestir si la somme de tous ces manuels devait rester sur l’étagère : l’acquisition du métier nécessite l’expérience qu’accordent la répétition et l’exercice, et ne peut uniquement reposer sur leur lecture. Alors, loin de vouloir vilipender les mises en scène qui se donnent à voir sur ces applications au profit d’une apologie des ressources écrites, nous terminerons avec une tout autre remarque, qui demanderait plus qu’un simple article pour être développée – et qui devrait même de toutes façons davantage l’être en pratique.

Si en définitive ces plateformes, quelles qu’elles soient, ne pourraient permettre de renouer avec le métier pour les raisons évoquées dans cet écrit, on ne peut en revanche nier un certain intérêt contemporain pour les formes d’art et les pratiques traditionnelles, notamment picturales et figuratives, comme le constatait déjà Ellul il y a quarante ans de cela. De la même façon, on ne peut démentir la présence d’un certain nombre de peintres virtuoses et admirables sur ces réseaux et, parmi la masse vertigineuse du nombre de leurs utilisateurs, celle de quelques amateurs, qui renoueraient cette fois avec une des définitions premières du terme, soit « toute personne ayant une certaine inclination pour les arts », « un attachement », « une affection portée à l’art[56] », et qui demeurent avides d’en connaître ou d’en faire connaître les pratiques, principes et procédés. Se pose alors la question de la résignation au numérique et de cette concentration virtuelle, qui leur donne une place à défaut d’en trouver une ailleurs, et qui une fois encore fait d’une technologie la solution aux manquements et impasses constatés en dehors de ces sphères. À savoir : le défaut d’une proposition sérieuse et conséquente de lieux, d’espaces, d’écoles – oserions‑nous dire d’ateliers ? – où transmettre le métier, qui soutiendraient et favoriseraient concrètement des pratiques et productions tant plastiques que sensibles. Car comme le soulignait entre autres Jean Clair, dans un article sur la décadence dans l’art qui résulte en partie de celle du métier : « que peut‑on ‘‘ enseigner ’’ aujourd’hui dans une école des Beaux‑Arts, qui n’a plus rien à transmettre, sinon les ficelles du marché [57] ? » Question pouvant être rapprochée de précédentes réflexions, partagées par les peintres depuis plusieurs décennies :

La technique de la peinture devrait être enseignée... Mais peut‑elle l’être encore ? Le seul fait de se poser cette question en dit long sur la décadence d’un métier qui fut autrefois considéré comme un métier manuel et n’en rougissait pas. Il y a plus d’un siècle, Fromentin écrivait déjà : ‘‘ [...] il y a dans la peinture un métier qui s’apprend et, par conséquent, peut et doit être enseigné, une méthode élémentaire qui, également, peut et doit être enseignée, – que ce métier et cette méthode sont aussi nécessaires en peinture que l’art de bien dire ou de bien écrire pour ceux qui se servent de la parole ou de la plume – et qu’il n’y a nul inconvénient à ce que ces éléments nous soient communs [...] ’’. [58]

Par conséquent, comme il est certain qu’une maîtrise subsiste encore entre quelques mains habiles, plutôt que de lâcher la bride et de laisser libre court à la dissolution de toute catégorie ; plutôt que de mener une partie de la création à n’être qu’un décalque de l’ensemble des publications relayées sur ces réseaux ; et plutôt que de contribuer à ce que peintres en herbe comme en germe demeurent tous deux tributaires de l’amateurisme entretenu par la répétition de gestes et d’opérations scandée au gré des contenus ajoutés ; s’employer au réinvestissement du savoir‑faire et du sens sans écrans semble être une solution plus sûre. Puisque celui‑ci permettra le rétablissement d’une technique et d’une véritable discipline, celles‑là même qui faisaient jadis de la peinture un art, une science et un métier :

Et c’est seulement quand, retournant à leur école [celle des vieux maîtres], on aura réappris à peindre, qu’il sera légitime de se remettre en quête de nouveaux modes d’expression[59].

Références

Bibliographie

Adorno Theodor Wiesengrund, Horkheimer Max, Kulturindustrie. Raison et mystification des masses [1947], traduit de l’allemand par Éliane Kaufholz, Paris, Allia, 2015.

Benjamin Walter, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique [1936], traduit de l’allemand par Lionel Duvoy, Paris, Allia, 2018.

Chastenet Patrick, Introduction à Jacques Ellul, Paris, La Découverte, « Repères – Sociologie », 2019.

Divertir pour dominer. La culture de masse contre les peuples, Offensive Libertaire et Sociale, Montreuil, L’Échappée, « Pour en finir avec », 2010.

Divertir pour dominer 2. La culture de masse toujours contre les peuples, sous la direction de Cédric Biagini et de Patrick Marcolini, Paris, L’Échappée, « Pour en finir avec », 2019.

Ellul Jacques, La Technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Armand Colin, « Sciences politiques », 1954 ; Le Système technicien, Paris, Calmann‑Lévy, « Liberté de l’esprit », 1977 ; L’Empire du non‑sens. L’art et la société technicienne, Paris, PUF, « La politique éclatée », 1980 ; L’Empire du non‑sens. L’art et la société technicienne [1980], préfacé par Mikaël Faujour, Paris, L’Échappée, « Versus », 2021 ; Le Bluff technologique, Paris, Hachette, « La Force des idées », 1988.

Flipo Fabrice, La Numérisation du monde. Un désastre écologique, Paris, L’Échappée, « Pour en finir avec », 2021.

Jarrige François, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences [2014], avec une postface inédite de l’auteur, Paris, La Découverte, 2016.

Le Brun Annie, Armanda Juri, Ceci tuera cela. Image, regard et capital, Paris, Stock, « Les Essais », 2021.

Loyer Emmanuelle, Lévi‑Strauss, Paris, Flammarion, « Grandes Biographies », 2015.

Lipovetsky Gilles, Serroy Jean, L’Écran global. Culture‑médias et cinéma à l’âge hypermoderne, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 2007 ; L’Esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste, Paris, Gallimard, 2013.

Menger Pierre‑Michel, Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, « La République des idées », 2002.

Mumford Lewis, Art et technique [1952], traduit de l’américain par Annie Gouilleux et Bernard Pecheur, Paris et Villasavary, La Lenteur et La Roue, 2015 ; Le Mythe de la machine. Technique et développement humain [1966], traduit de l’américain par Grégory Cingal et Annie Gouilleux, Paris, L’Encyclopédie des Nuisances, 2019.

Rosa Hartmut, Accélération. Une critique sociale du temps [2005], traduit de l’allemand par Didier Renault, Paris, La Découverte, « Théorie critique », 2010 ; Aliénation et accélération [2010], traduit de l’anglais par Thomas Chaumont, Paris, La Découverte, « Théorie critique », 2012.

Valéry Paul, Pièces sur l’art [1931], Paris, Gallimard, « Blanche », 1946.

Traités, méthodes et dictionnaires

Anquetin Louis, De l’art [1900‑1932], texte établi et annoté par Camille Versini, avec 45 pages d’illustrations hors texte, dessins et croquis extraits du manuscrit original de l’auteur, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1970 ; Rubens, sa technique. Analyse des tableaux de la Galerie de Médicis au Louvre, préfacé par Gustave Geffroy, Paris, Nilsson, « Maîtres anciens et modernes », 1924.

Béguin André, Dictionnaire technique de la peinture. Pour les arts, le bâtiment et l’industrie [6 vol., 1978‑1984], Bruxelles, MYG, 2009.

Bergeon Langle Ségolène, Curie Pierre, Peinture & Dessin. Vocabulaire typologique et technique, 2 vol., préfacé par Alain Rey, Paris, Éditions du Patrimoine - CMN, « Vocabulaires », 2009.

Cennini Cennino, Le Livre de l’art ou Traité de la peinture [± 1390‑1437], mis en lumière pour la première fois avec des notes par le chevalier Giuseppe Tambroni, préfacé et traduit par Victor Mottez, avec une lettre d’Auguste Renoir à Henry Mottez [1910], Paris, F. de Nobele, 1978.

Fromentin Eugène, Les Maîtres d’autrefois. Belgique – Hollande, Paris, Plon, 1876.

Garcia Pierre, Le Métier du peintre, Paris, Dessain et Tolra, « Folio », 1990.

Langlais Xavier de, La Technique de la peinture à l’huile. Histoire du procédé à l’huile, de Van Eyck à nos jours ‑ Éléments, recettes et manipulations ‑ Pratique du métier, Paris, Flammarion, 1959.

LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays‑Bas, 1600‑1750), sous la direction de Michèle‑Caroline Heck, Montpellier, PULM, « Arts – Théorie des Arts », 2018.

Mérimée Jean François Léonor, De la peinture à l’huile. Des procédés matériels employés dans ce genre de peinture, depuis Hubert et Jean Van‑Eyck jusqu’à nos jours [1830], fac‑similé de l’édition originale, Puteaux, EREC, 1979.

Perego François, Nouveau Guide de la peinture à l’huile, Rennes, Ouest‑France, 1988.

Pracontal Patrice de, Lumière, matière et pigments. Principes et techniques des procédés picturaux, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2008.

Rudel Jean, Technique de la peinture [1950], préfacé par Jean Aujame, Paris, PUF, « Que sais‑je ? », 1954.

Wacker Nicolas, La Peinture à partir du matériau brut & le rôle de la technique dans la création de l’art [1980], Paris, Allia, 2017.

Yvel Claude, Le Métier retrouvé des maîtres. La peinture à l’huile, Paris, Flammarion, « Arts et Métiers Graphiques », 1991.

Articles

Bury Pol, « L’œil caduc », Le Débat, no 15, septembre‑octobre 1981.

Clair Jean, « Grandeur et décadence dans l’art aujourd’hui », Commentaire, no 128, 2009.

Daix Pierre, « Pourquoi refuser l’existence de l’art moderne », Le Débat, no 15, septembre‑octobre 1981.

Écologie & Politique, no 61, dossier « À contre‑fil de la technologie : mesure et autonomie », novembre 2020.

Ellul Jacques, « La Technique considérée en tant que système », Les études philosophiques, avril‑juin 1976 ; « Métier perdu ou sens perdu ? », Le Débat, no 15, septembre‑octobre 1981.

Garcia Pierre, « La peinture sans mémoire », Le Débat, no 71, septembre‑octobre 1992.

Goetz Adrien, « Quarante ans plus tard : le ‘‘ métier ’’ s’est‑il perdu ? », Le Débat, no 210, mai‑août 2020.

Lévi‑Strauss Claude, « Le métier perdu », Le Débat, no 10, mars 1981.

Luzi Jacques, « La neutralité de la technologie, une illusion funeste », L’inventaire, no 10, automne 2020.

Maroger Jacques, « Essai de reconstitution de la matière picturale de Jean van Eyck », Mouseion, vol. 19, no 3, 1932.

Moulin Raymonde, « De l’artisan au professionnel : l’artiste », Sociologie du travail, vol. 25, no 4, octobre‑décembre 1983.

Soulages Pierre, « Le prétendu métier perdu », Le Débat, no 14, juillet‑août 1981.

Illustrations

Tous les visuels sont de l’auteur (2021).

[1]. Cl. Lévi‑Strauss, « Le métier perdu », Le Débat, no 10, mars 1981, p. 5‑9, § 1.

[2]. Ibid., § 11. Cet apprentissage pouvait nécessiter une dizaine d’années selon certains traités.

[3]. Voir par exemple les textes de P. Bury, « L’œil caduc », et de P. Daix, « Pourquoi refuser l’existence de l’art moderne ? », tous deux présents dans Le Débat, no 15, septembre‑octobre 1981, p. 84‑85 et p. 86‑89. Mais quelques exceptions peuvent être relevées, comme les contributions de J. Ellul et de P. Garcia, sur lesquelles nous reviendrons.

[4]. P. Soulages, « Le prétendu métier perdu », Le Débat, no 14, juillet‑août 1981, p. 77‑82, § 17.

[5]. Ibid., § 22 et 23.

[6]. Malgré des subtilités terminologiques, ces appellations désignent différentes pratiques de préparation d’un support selon sa nature (bois, textile, métal, etc.) et selon la peinture qui sera ensuite exécutée (maigre pour la détrempe, grasse pour l’huile) ; ce sont les premières applications de matière (colles, charges, etc.) sur le support qui l’isoleront des couches proprement picturales, afin de limiter les phénomènes de déformation ou de gauchissement, d’assurer la meilleure adhérence et de réguler les différentes interactions à venir entre le corps pictural et ce sur quoi il repose. Pour une description détaillée, conférer l’ouvrage de S. Bergeon Langle et P. Curie et celui d’A. Béguin : Peinture & Dessin. Vocabulaire typologique et technique, 2 vol., préfacé par A. Rey, Paris, Éd. du Patrimoine - CMN, « Vocabulaires », 2009 et Dictionnaire technique de la peinture. Pour les arts, le bâtiment et l’industrie [6 vol., 1978‑1984], Bruxelles, MYG, 2009. Néanmoins, nous prendrons soin de distinguer les pratiques (encollage, enduisage, etc.) des techniques (formules, compositions et procédés de celles‑ci), puisque si ces pratiques ont bien été perpétuées au fil des siècles, les techniques déployées étaient quant à elles variables – voir par exemple, seulement sur ces procédés, J. Rudel, Technique de la peinture [1950], préfacé par J. Aujame, Paris, PUF, « Que sais‑je ? », 1954, p. 63‑70 et J. Fr. L. Mérimée, De la peinture à l’huile. Des procédés matériels employés dans ce genre de peinture, depuis Hubert et Jean Van Eyck jusqu’à nos jours [1830], fac‑similé de l’édition originale, Puteaux, EREC, 1979, p. 237‑251.

[7]. P. Garcia, « La peinture sans mémoire », Le Débat, no 71, septembre‑octobre 1992, p. 180‑183. Lorsque l’encollage n’était pas improvisé, celui‑ci était simplement abandonné, favorisant l’apparition de « toiles ‘‘ cuites ’’, c’est‑à‑dire des toiles qui n’ayant pas reçu la protection d’un encollage ont été dégradées par l’huile des couches picturales (l’huile dégrade la cellulose, constituant essentiel des toiles). » (§ 12). Ces toiles sont également nommées toiles « brûlées » (J. Rudel, Technique de la peinture, op. cit., p. 64).

[8]. Quoiqu’il s’inscrive dans une autre perspective, nous signalons, publié à l’occasion des quarante ans de la revue, l’article d’Adrien Goetz : « Quarante ans plus tard : le ‘‘ métier ’’ s’est‑il perdu ? », Le Débat, no 210, mai‑août 2020, p. 223‑227.

[9]. P. de Pracontal, Lumière, matière et pigments. Principes et techniques des procédés picturaux, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2008. L’auteur, chercheur et peintre contemporain, enseigna à la Grande Chaumière en 1986 puis à l’Institut français de restauration des œuvres d’art – actuellement Institut national du patrimoine – jusqu’en 1992, créant en parallèle l’Atelier de Recherche Picturale.

[10]. Ibid., p. 135‑304. Dans cette partie seulement sont abordées caractéristiques et développements techniques de la peinture, retraçant notamment, dans le neuvième chapitre (p. 161‑211), l’historique des différents procédés picturaux depuis les premières utilisations de l’huile. Il y évoque une même crise du métier : « On délaisse [à partir du xixe siècle] la préparation de son matériel, jugeant même parfois son étude indigne d’un créateur [...] On s’interroge sur les procédés tout en méconnaissant des règles élémentaires ; on utilise des siccatifs en excès et, à l’occasion, des retardateurs de séchage, on abuse de vernis à retoucher et aussi de vernis falsifiés passés trop tôt. » (p. 207) – sur l’idée de falsification, loin d’être anodine, voir infra, note 11.

[11]. J. Fr. L. Mérimée, De la peinture à l’huile..., op. cit., pages liminaires de l’introduction, XVIII‑XIX. L’auteur se montrera par la suite plus optimiste quant aux développements du commerce des couleurs et des apports de la chimie en peinture, ayant lui‑même croisé les deux disciplines. Toutefois, Rudel mentionnait à propos de cette période quelques paradoxes, entre « falsifications commerciales » et « moindre souci du métier » (Technique de la peinture, op. cit., p. 27‑32) ; et Patrice de Pracontal relèvera également après lui le fait que le « peintre du xixe siècle, connaissant mal son métier, est à la merci d’une industrie aux règles non encore définies », une industrie « mal réglementée et peu contrôlée » dans laquelle les « intérêts commerciaux n’arrangent pas cet état de fait » (Lumière, matière et pigment..., op. cit., p. 208).

[12]. A. Renoir, lettre à H. Mottez [1910], dans C. Cennini, Le Livre de l’art ou Traité de la peinture [± 1390‑1437], mis en lumière pour la première fois avec des notes par le chevalier G. Tambroni, préfacé et traduit par V. Mottez, Paris, F. de Nobele, 1978, pages liminaires, v (nous soulignons).

[13]. Ibid., viii.

[14]. P. Soulages, « Le prétendu métier perdu », art. cit., § 6.

[15]. Nicolas Wacker, peintre qui enseigna de 1969 à 1981 à l’École nationale supérieure des Beaux‑Arts de Paris les « Techniques de la peinture », en a consigné les plus élémentaires dans un abrégé les présentant à tout lecteur et peintre en devenir : La Peinture à partir du matériau brut & le rôle de la technique dans la création de l’art [1980], Paris, Allia, 2017.

[16]. L. Anquetin, De l’art [1900‑1932], texte établi et annoté par C. Versini, avec 45 pages d’illustrations hors texte, dessins et croquis extraits du manuscrit original de l’auteur, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1970, p. 190. Ces fragments épars réunis par Camille Versini, ancienne élève du maître qui fonda en 1965 l’Académie Anquetin, développent cette question du métier à de nombreuses reprises en insistant sur : « Toutes les fautes, toute la décadence résultant du mépris dans lequel on tient, depuis cent ans, cet élément de la peinture : art complexe dont le métier est la base. » (p. 175). Si pour lui le « métier ne contient pas tout l’art, certes », celui‑ci demeure « le creuset dans lequel tout se cristallise. » (ibid.). Comme le rapporte son ancienne élève dans l’introduction, ce peintre « qu’on croyait pouvoir taxer de partialité et même de dogmatisme [...] a su voir, dans une décadence qui ne prenait plus conscience d’elle‑même, que c’était le don plastique qui était proprement en cause », ce même don – au sens d’aptitude – qui se trouvait alors « affaibli », « privé d’éducation », « desservi par une civilisation dangereusement scientifique, par le chiffre et l’abstraction qui atrophiaient la sensibilité. » (p. 8).

[17]. P. Soulages, « Le prétendu métier perdu », art. cit., § 26.

[18]. A. Renoir, lettre à H. Mottez [1910], dans C. Cennini, Le Livre de l’art..., op. cit., ix. De même, Paul Valéry écrivait à propos des maîtres italiens que : « Pas un d’eux n’a songé que la possession complète du métier de son art ne pût refroidir sa passion » – P. Valéry, « Préambule » [Catalogue de l’Exposition d’Art Italien à Paris, 1935], dans Pièces sur l’art [1931], Paris, Gallimard, « Blanche », 1946, p. 215.

[19]. L. Anquetin, De l’art, op. cit., p. 174 et 176. À la suite des notes d’Anquetin, l’ouvrage présente en outre plusieurs annexes à ce sujet, dont l’extrait d’un article de Jacques Maroger – également ancien élève du peintre – qui a consacré ses recherches à la redécouverte des médiums anciens, avec pour objectif de permettre aux artistes renouant avec le métier « d’exécuter une œuvre picturale viable sans rien perdre de leur originalité » – J. Maroger, « Essai de reconstitution de la matière picturale de Jean van Eyck », Mouseion, vol. 19, no 3, 1932, p. 39‑46 (la citation est extraite de la page 46).

[20]. P. Garcia, Le Métier du peintre, Paris, Dessain et Tolra, « Folio », 1990.

[21]. Ibid., p. 24.

[22]. Ibid.. Dans la même veine, les lignes de Wacker : « C’est en connaissant à fond le matériau avec lequel on doit opérer qu’on pourra l’employer à sa guise, l’adapter à chaque cas, savoir l’effet qu’il permet d’obtenir et ne pas lui en demander davantage. » (La Peinture à partir du matériau brut..., op. cit., p. 9).

[23]. Pour se concentrer seulement sur des écrits contemporains de peintres – sans nullement négliger en parallèle la lecture de méthodes et traités anciens – voir par exemple, outre les ouvrages de P. Garcia, de P. de Pracontal et de N. Wacker, ceux de X. de Langlais, de Fr. Perego et de Cl. Yvel : La Technique de la peinture à l’huile. Histoire du procédé à l’huile, de Van Eyck à nos jours ‑ Éléments, recettes et manipulations ‑ Pratique du métier, Paris, Flammarion, 1959 ; Nouveau Guide de la peinture à l’huile, Rennes, Ouest‑France, 1988 ; et Le Métier retrouvé des maîtres. La peinture à l’huile, Paris, Flammarion, « Arts et Métiers Graphiques », 1991.

[24]. Par exemple, au Moyen âge, la transmission et l’apprentissage du métier étaient foncièrement liés aux ateliers, à des organisations qui pouvaient prendre la forme de confréries, de corporations ou de guildes, où se côtoyaient apprentis, compagnons, ouvriers confirmés, etc. Les académies leur succèderont à partir du xvie siècle et se répandront largement à travers l’Europe, avant d’être remises en question au xixe siècle par nombre d’artistes à la recherche d’une plus grande autonomie et indépendance, jusqu’à provoquer une suite de ruptures. Si nous considérons dans cet article le métier du peintre, l’évolution des organisations sociales et des différents statuts du métier de peintre (critères de reconnaissance sociale, professionnelle, juridique, etc.) l’a immanquablement affecté – voir par exemple R. Moulin, « De l’artisan au professionnel : l’artiste », Sociologie du travail, vol. 25, no 4, octobre‑décembre 1983, p. 388‑403 et P.‑M. Menger, Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, « La République des idées », 2002. Sur le plan strictement technique, l’industrialisation a également été un facteur décisif avec la production et mise sur le marché de peintures et autres matières premières utilisées par les peintres : si l’invention du tube en étain, brevetée en 1841, a souvent été mentionnée pour expliciter le développement de la peinture sur le motif et, par la suite, l’impressionnisme, elle a peut‑être davantage précipité la perte de savoir‑faire. Outre l’industrialisation, son idéologie : « Au xixe siècle, les structures sociales changent. Le principe de rentabilité et de rendement peu à peu s’introduit partout. Le peintre abandonne la basse besogne qui consiste à s’occuper de son matériau, considérant cela comme un travail mineur. La tradition du métier se perd, au point qu’un peintre en bâtiment, un décorateur connaît son métier mieux que lui. À la fin du xixe siècle, on s’aperçoit de la décadence de la technique picturale [...] Et la peinture contemporaine à l’huile se dégrade sous les yeux du peintre. » – N. Wacker, La Peinture à partir du matériau brut..., op. cit., p. 66.

[25]. Le terme « réappropriation » a son importance. Si le métier peut être défini comme la somme et la concentration de savoir‑faire propres à une discipline, d’une part, ce métier n’en a pas moins été tous siècles confondus investi selon des démarches singulières, chaque peintre pouvant parfaire son art en se l’appropriant, en le faisant sien, pour ensuite éventuellement développer de nouvelles techniques. D’autre part, de nos jours, une adaptation et ré‑appropriation sont d’autant plus nécessaires que certains produits et matériaux ne peuvent être identiques à ceux usités par le passé ; ceci lorsqu’ils ne sont pas devenus introuvables – ou presque – faute d’être encore produits – tel le blanc de plomb, dont la quête peut aujourd’hui s’avérer fastidieuse, bien qu’encore possible, moyennant des importations onéreuses ; d’après un marchand de couleurs, les pigments à base de cadmium, pourtant relativement récents, devraient prochainement connaître les mêmes restrictions, avec une production bientôt strictement contrôlée, voire tout simplement arrêtée.

[26]. Si nous employons systématiquement le terme « technique » en nous référant à son étymologie (technè), désignant le savoir‑faire, l’habileté et, par extension, toute méthode propre à une discipline pratique ou théorique, celui‑ci sera distingué du terme « Technique », qui peut succinctement être résumé comme « la technique moderne [qui] constitue d’après [Ellul] la principale menace sur la liberté de l’homme au xxe siècle » depuis qu’elle s’est imposée en tant que « phénomène », « principe » et « facteur déterminant », en érigeant une société qui nous place sous son joug – voir la synthèse introductive à la pensée de l’auteur établie par P. Chastenet, Introduction à Jacques Ellul, Paris, La Découverte, « Repères – Sociologie », 2019, et plus particulièrement le deuxième chapitre « Le penseur de la technique », p. 21‑46 (la citation est extraite de la page 21).

[27]. J. Ellul, « Métier perdu ou sens perdu ? », Le Débat, no 15, septembre‑octobre 1981, p. 90‑93, § 3.

[28]. Avant même les productions exclusivement informatisées et algorithmiques d’aujourd’hui, l’exemple des automates, comme ceux réalisés dans les années 1770 par les Jacquet‑Droz et Leschot, horlogers suisses, dont Le Dessinateur, qui était capable de produire quatre dessins – voir L. Mumford, Le Mythe de la machine. Technique et développement humain [1966], traduit par Gr. Cingal et A. Gouilleux, Paris, L’Encyclopédie des Nuisances, 2019.

[29]. Si l’expression donna le titre d’un ouvrage, l’auteur en résumait le propos peu avant sa parution dans un article : « La Technique considérée en tant que système », Les études philosophiques, avril‑juin 1976, p. 147‑166.

[30]. J. Ellul, L’Empire du non‑sens. L’art et la société technicienne, Paris, PUF, « La politique éclatée », 1980, récemment reparu chez L’Échappée, « Versus », 2021 – édition qui propose en complément une préface éclairée de M. Faujour, revenant sur cette perte de sens qui s’est considérablement amplifiée depuis.

[31]. P. Chastenet, Introduction à Jacques Ellul, op. cit., p. 24‑28.

[32]. J. Ellul, « Métier perdu ou sens perdu ? », loc. cit..

[33]. L’exemple d’Instagram a été préféré dans cet écrit au vu de la popularité de cette application auprès des peintres, artistes, artisans et amateurs pour la place qu’elle accorde à l’image, devant certaines autres parfois plus spécialisées – ArtStation, Behance, DeviantArt, Flickr, Pinterest, etc.

[34]. Le 23 janvier 2022, trois mois après cette dernière observation, cette même étiquette « oilpainting » dénombre 949 711 contenus supplémentaires, soit près d’un million, pour une concentration totale de 20 801 301 publications.

[35]. En effet, on ne peut s’assurer de la concordance de tous les contenus avec les mots‑clés qui les accompagnent, d’autant plus que ces derniers ne leur sont pas nécessairement relatifs : libre à chaque utilisateur d’estampiller ses publications avec certains termes, parfois de façon stratégique, en fonction des plus populaires. Et, quand bien même ce stratagème ne serait pas employé, il demeure difficile de faire une typologie représentative du véritable contenu de ces publications, tant ces dernières sont nombreuses d’une part, et leur affichage sur l’application régi par des algorithmes d’autre part. Mais ces aspects devraient déjà permettre d’esquisser un regard critique sur ces apparentes catégorisations, derrière lesquelles tout finit néanmoins par se confondre – voir A. Le Brun et J. Armanda, Ceci tuera cela. Image, regard et capital, Paris, Stock, « Les Essais », 2021, spécifiquement le chapitre sur « La dictature de la visibilité », p. 23‑60.

[36]. Souvent en mal de reconnaissance et de visibilité, voire de légitimité, puisqu’il serait trompeur de réduire tout l’art contemporain, soit l’art propre à notre époque, aux productions abondamment présentées, soutenues médiatiquement, financièrement et institutionnellement, et dont la prééminence discutable occulte tout un pan de la création artistique également actuelle.

[37]. Au même titre que de nombreuses autres activités : « #tutorial », qui réunit des tutoriels en tout genre, ne concentre pas moins de dix millions de publications, parallèlement à la multiplication des contenus estampillés « #handmade », qui dépassent quant à eux les deux cent quatre‑vingts millions – respectivement 10 593 223 et 283 013 299 le 30 septembre 2021, là encore sur Instagram. Dans la même veine, les vestiges d’un Do It Yourself quelque peu dénaturé, ce qui est un léger euphémisme lorsque l’on songe à ce qu’il pouvait signifier avant sa récupération : une volonté de ne pas dépendre d’une institution ou d’un marché, avec une certaine quête d’indépendance, du point de vue matériel compris. Aujourd’hui ? « #diy » : 71 468 909 publications, même jour, même plateforme.

[38]. G. Lipovetsky, J. Serroy, L’Écran global. Culture‑médias et cinéma à l’âge hypermoderne, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 2007, p. 313‑317.

[39]. Id., L’Esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste, Paris, Gallimard, 2013, p. 423‑425.

[40]. Ibid., p. 12.

[41]. Ibid., p. 64 et 67.

[42]. La capacité d’attention soutenue étant proportionnellement inverse à la distraction exercée sur l’utilisateur qui passe de contenu en contenu, les stratégies commerciales misent sur l’achat impulsif en simplifiant considérablement les modalités d’achat : un visuel attire l’attention par une présentation soignée et travaillée – esthétique dirions‑nous – et, sans même avoir besoin de s’interroger, une pastille en surbrillance renvoie à l’élément mis en avant, incitant l’utilisateur à une acquisition instantanée. Cette fonctionnalité, aussi connue sous le nom de « checkout », proposée par Instagram dès 2019 aux États‑Unis, permet d’acquérir n’importe quel élément référencé sans quitter la plateforme, transaction comprise.

[43]. Mumford l’observait, dès le siècle dernier, à propos de la reproduction et diffusion massives des images. Si l’ouvrage consacré de W. Benjamin sur L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1935) démontrait comment cette dernière conduisit à la perte de l’aura de l’œuvre, Mumford en tire des conclusions plus générales depuis que cette même époque transforma toute image en une marchandise : « Jadis, un tableau était un symbole rare, suffisamment rare pour exiger concentration et attention. De nos jours, c’est l’expérience de la réalité qui est rare et l’image qui est devenue omniprésente. [...] Ainsi passe sous nos yeux une interminable succession d’images qui nous sont offertes par ceux qui souhaitent exercer un pouvoir, soit en nous incitant à acheter quelque chose à leur profit, soit pour solliciter notre adhésion à quelque chose qui favoriserait leurs intérêts économiques ou politiques » – L. Mumford, Art et technique [1952], traduit de l’américain par A. Gouilleux et B. Pecheur, Paris et Villasavary, La Lenteur et La Roue, 2015, p. 112‑113.

[44]. Pour une entrée en matière, voir Th. W. Adorno et M. Horkheimer, Kulturindustrie. Raison et mystification des masses [1947], traduit de l’allemand par É. Kaufholz, Paris, Allia, 2015. Plus récemment, dans le sillage de la théorie critique, voir par exemple H. Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps [2005], traduit de l’allemand par D. Renault, Paris, La Découverte, « Théorie critique », 2010, et, du même auteur, Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive [2010], traduit de l’anglais par Th. Chaumont, Paris, La Découverte, « Théorie critique », 2012.

[45]. G. Lipovetsky, J. Serroy, L’Esthétisation du monde, op. cit., p. 12. Pour une critique radicale analysant plusieurs des ramifications de la « Culture » – télévision, séries, jeux vidéo, œuvres d’art, mais aussi publicité, sport, tourisme et pornographie –, voir Divertir pour dominer. La culture de masse contre les peuples, et son pendant Divertir pour dominer 2. La culture de masse toujours contre les peuples, parus chez L’Échappée, « Pour en finir avec », 2010 et 2019.

[46]. Voir par exemple les différentes contributions réunies dans le dossier thématique « À contre‑fil de la technologie : mesure et autonomie », dans Écologie & Politique, no 61, novembre 2020, dont celles de J. Luzi, qui a également rédigé « La neutralité de la technologie, une illusion funeste », L’inventaire, no 10, automne 2020, p. 45‑66. Outre ces récents travaux, pour revenir aux réflexions elluliennes, voir la trilogie de l’auteur sur la Technique : La Technique ou l’Enjeu du siècle (1954), Le Système technicien (1977) et Le Bluff technologique (1988). Parmi les nombreux chapitres, voir entre autres celui consacré à l’ambivalence techno‑logique, dans la première partie du Bluff technologique, Paris, Hachette, « La Force des idées », 1988, p. 53‑100 ; quant aux commentaires de P. Chastenet, la sous‑partie consacrée à cette même question, Introduction à Jacques Ellul, op. cit., p. 39‑42.

[47]. Fr. Jarrige, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences [2014], avec une postface inédite de l’auteur, Paris, La Découverte, 2016.

[48]. Si aux prémices de cette recherche théorique et pratique, les précédents ouvrages techniques cités – parmi d’autres – ont servi d’assise, nous soulignons également, bien avec leur découverte et leur lecture, durant nos premières années universitaires, le rôle non négligeable des différents enseignements qui ont esquissé le renouveau possible du métier et qui ont œuvré à sa transmission, justifiant – directement comme indirectement – en quoi la pratique de ses savoir‑faire pouvait encore aujourd’hui être tenable sinon digne d’être soutenue.

[49]. Les véritables brosses à mixtion sont dénuées de viroles, puisque ces dernières, en métal, s’oxydent et tendent à favoriser les bulles d’air ; tous les visuels qui accompagnent cet écrit concernent des préparations de supports destinés à l’étude, ce qui explique l’emploi de brosses ordinaires, de même que la faible épaisseur des panneaux.

[50]. Par exemple les démarches et discours prônant un retour à l’artisanat avec un désir d’émancipation des logiques productivistes et industrielles, en s’attribuant parfois au passage quelques revendications écologistes, mais qui alimentent par ailleurs des plateformes et réseaux dits sociaux qui ne peuvent que contredire ces ferveurs pour des raisons évidentes ; nous en avons citées quelques‑unes, auxquelles pourrait être ajouté l’impact environnemental du numérique, qui est tout sauf négligeable, mais qui reste encore moindre par rapport à celui de la seule production des objets technologiques – voir F. Flipo, La Numérisation du monde. Un désastre écologique, Paris, L’Échappée, « Pour en finir avec », 2021.

[51]. Avant que le lecteur ne s’interroge sur le fond noir ou ne soupçonne un chargement de l’image défaillant, signalons l’insertion de ce rectangle sous forme de simple boutade, qui attirera l’attention sur le fait que certaines réalisations plus délicates ne peuvent être menées à bien tout en veillant à leur prise de vue.

[52]. 269 791 publications concernant « #arttips », 123 464 pour « #paintingtutorial », et 107 401 pour « #handmadewatercolors ». Mais « #encollage » et « #enduction » ? Respectivement 426 et 324 publications, et rares sont celles qui concernent l’activité picturale – nombres relevés le 30 septembre 2021, toujours sur Instagram.

[53]. Voir par exemple l’enthousiasme pour le « #varnishporn », mise en scène de l’application d’un vernis sur une œuvre picturale, qui aussitôt révèle toutes ses subtilités et tonalités en passant de la matité à la brillance. En revanche, quel vernis, selon quelle composition, quelle formule, quelles proportions ? Questions qui resteront majoritairement sans réponse, et qui ne devraient peut‑être après tout pas espérer en trouver sur ces supports.

[54]. L. Mumford, Art et technique, op. cit., p. 60.

[55]. P. Valéry, « Préambule », dans Pièces sur l’art, op. cit., p. 213‑214.

[56]. Voir l’entrée « Amateur, connaisseur, curieux », paragraphe rédigé par F. César, dans LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays‑Bas, 1600‑1750), sous la direction de M.‑C. Heck, Montpellier, PULM, « Arts – Théorie des Arts », 2018, p. 41.

[57]. J. Clair, « Grandeur et décadence dans l’art aujourd’hui », Commentaire, no 128, 2009, p. 911‑918, § 15.

[58]. X. de Langlais, La Technique de la peinture à l’huile, op. cit., p. 11 ; concernant les lignes de Fromentin citées par X. de Langais, nous n’avons pu avoir accès à la même édition (Plon‑Nourrit, 1918) et renvoyons donc à celle consultée : E. Fromentin, Les Maîtres d’autrefois. Belgique – Hollande, Paris, Plon, 1876, p. 231‑232. Ces mêmes lignes avaient été mentionnées par Anquetin, dans un ouvrage cette fois publié de son vivant : Rubens, sa technique. Analyse des tableaux de la Galerie de Médicis au Louvre, préfacé par G. Geffroy, Paris, Nilsson, « Maîtres anciens et modernes », 1924, p. 127.

[59]. Cl. Lévi‑Strauss, lettre adressée à B. Müller le 26 octobre 1980 (BnF, département des Manuscrits, NAF 28150, fonds CLS, boîte 196), citée par E. Loyer, Lévi‑Strauss, Paris, Flammarion, « Grandes Biographies », 2015, p. 722, note 36, p. 874.